食べることとは、動物、植物を殺すことだ。殺すことはネガティブなものであるが、われわれ人間が生きるためは、そのネガティブなことをし続けなければいけない。

この食べることに関する矛盾を掘り下げてくれるのが、「食べることの哲学」だ。

本書の著者は「檜垣 立哉」という大陸哲学やフランス現代哲学、日本哲学にかんする研究をおこなっている方だ。

ここでは「食べることの哲学」の書評を行うことにする。

【全体要約】「食べること」は矛盾に満ちている

まずは全体を要約から。

食べることはカニバリズムとも考えられる

生きるためには、食べなけければいけない。食べるためには動物か植物を殺さなければいけない。

人間は生きるために生き物を殺す。

一方で人間は、同じ種族である人間を基本的には食べない。同種を食うこと、いわゆる”カニバリズム”は、タブーとされている。それは想像することすら強い嫌悪を覚える。

一方でカニバリズムは人間意外の動物にも拡張されることがある。

たとえばどれだけ食べ物に困っていたとしても、多くの人は飼い犬を食べたりはしないだろう。また現代において、空腹が理由で飼い猫を食う人がいたら、その人をぼくらは野蛮な人間だと思うだろう。

しかし犬も猫も、牛や豚、鶏と同じ動物だ。それでも、牛や豚を食うことには抵抗はないが、犬や猫を食うことには抵抗がある。このようにカニバリズムのタブーは勝手に、人間以外にも拡張されているのだ。

そもそも人間は生き物の一種であり、その意味では豚や牛、鳥とおなじだ。つまり本質的には、何を食べる場合でも同種食いなる。食べることは生命のカニバリズムともいえる。

生きるものを食べるわれわれの試みとは、すべてがカニバリズムでありうるということではないだろうか。

このように、本書の前半ではそのように論じられる。

人間は毒を食べる、そして快楽をいだく

本質的には、何を食べる場合であっても、食べることカニバリズムといえる。

一方で食べることは異質なもの、「毒」、を食べることでもあると、後半では論じられる。

カニバリズムを避けるということは、自分と近いものは食べないことである。そうであれば他なるものを食べること、毒を食べることは、構造的な必然である。

人間はカニバリズムを本能的に避ける。同種を避けて、他種を食べようとする。他種とは異質なものだ。異質なものとはつまり、「毒」ともいえる。食べること、本質的には毒を体内に入れることなのだ。

さらに人間は、食べ物を腐敗させることで毒食いをさらに強化する。

人間は食べ物を腐敗(発酵)させる唯一の生き物だ。アルコールやチーズ、味噌、ヨーグルトなど、それらの発酵食品は食事のなかでも重要な位置を占めている。しかも腐敗(発酵)は、食材の旨味を引き立たせる料理法だ。

カニバリズムを避けて異質なものを食べるという意味では、人間は毒を食う。さらに人間は、腐敗(発酵)を使いさらに毒化させる。しかしその毒は美味しい。

これについて著者は

毒を食べることは、わざと「他のものを同化」することの業を、食の行為のなかで強調していることだとはいえないだろうか。

さらに、以下のように論じる。

もう一歩踏み込むならば、それは他の生き物を殺していることとひきかえの快楽に繋がっている旨さではないか?

異質なもの、「毒」を身体に入れることは、危険を伴う一方で、快楽を伴う。また食べることは殺すことであると考えると、殺すことにはある種の快楽が伴うのではないだろうか、そう論じている。

食とは矛盾した営みである

人間は、生きるために動物を殺す。

食べることは異質食いであり、同種食いでもある。

このように食べることは矛盾に満ちた営みなのだ。

だからといって食べること避けると人間は死ぬ。何も食べなければ死ぬ。人間的にあろうとするならば、人間は死ぬ。

食とは人間の矛盾した側面をあらわにする営みである。

このように本書は、食べることにまつわる矛盾や暗い側面をあきらかにしてくれる一冊だ。

【考察】食べることについて考えられる貴重な一冊

人間はどんどん食べなくなる

本書の終盤では、「人間はどんどん食べなくなる」と論じられるのだが、その意見には同意できる。

実際、人間はどんどん食べなくなっている。

たとえば動物を殺すこと・食べることを避けるのが目的でヴィーガン・ベジタリアンになる人がいる。

また断食がはやったり、1日の食事を回数を1回に減らしたりする人も増えている。ゼリーやグミ状のものに栄養素を詰め込んだ「完全食」も注目されている。

食べることに消極的な人が増えているのは確実だ。その理由は飽食・大量消費社会に対する反動、そして健康管理、体型管理、環境保護といった目的もあるだろう。

一方で、食にまつわるネガティブに部分から目を背けているようにも見えてしまう。つまり、「食べることは動植物を管理し、殺すことである」という避けようのない事実から目をそむけるべく、「食べない」を選択しているのではないか、と捉えられるのだ。ちょうど修行僧が動物を殺すことを避けて断食するように。

本書でも似たような意見が論じらる。

もちろん何を食べようがその人の自由だ。しかし「食べることは殺すこと」という根源的な事実から目をそむけようとするのは、都合のいい部分だけを得ようとしているようにもみえる。

人間が食われる系の話はなぜ人気なのか?

ところで最近、人間食われる漫画が人気だ。

鬼滅の刃、東京喰種、進撃の巨人、約束のネバーランド、食糧人類など、人間が他の生き物に捕食される話に、人気が集まっている。

この現象は、人間が他の生き物に食われるというプロットが、一昔前より意外性を帯びたものになったからなのではないだろうか。

100年前の人間は伝染病で死ぬリスクや、戦争で死ぬリスク、不作で餓死するリスクと常に隣りあわせだった。しかし今の人間はよほどのことがない限り死ぬことがない。

不運が重ならないかぎり伝染病に蝕まれて死ぬことはない。戦争で死ぬことはまずない。食べるものがなくて死体を食うことだってありえない。

死ぬこと。そして自分が食われる側になることは、今の安全な日本ではまったく考えられないことだし、そんな危険で野蛮な日常は、自分の身には絶対に訪れないと確信している。

だから人間が食われるというプロットは、新鮮さや意外さがあるものとして、人気がでているのではないだろうか。

ぼくらは現実味がないものとして、人間が食われる物語に注目する。読み進めるうちに、人間は牛や豚と同じく食われる存在であることに気づき、さらに物語に引き込まれるようになる。

このようにして、人間が食われる話は盛り上がりを見せているのだろう。

食べることに関する矛盾を自覚させる価値ある一冊

さて全体の考察について。

本書「食べることの哲学」はとても価値ある一冊だと考える。

哲学に関する本はたくさん出版されるが、その多くが人生の意義や死生観、魂の存在といった話題を扱い、人生や仕事に役立てることを目的にしたものが多い。哲学とは実用性うんぬんを語らないものではなかったのか。

そして、食に対して哲学的に論考した著書は少ない。

食は人間が生きるために必要不可欠な営みであり、断食や拒食、完全食の登場や大食い動画の流行など、食における話題はやまほどある。そして動植物を殺さずに上手いこと生きていこうとする、良いとこ取りをしようとする人もいる。

そういった時代に、食について今一度、掘り下げて考えることができる本を必要だろう。そして「食べることの哲学」は、それにうってつけの一冊なのではないかと思っている。

【各章ごとの考察】

料理と文化(第一章)

第一章で語られるのは「料理」についてだ。

人間は動物のなかで唯一料理をする。他の動物は基本的に肉食であれ、草食であれ、基本的に生モノしか食べない。しかし人間は、焼いたり、煮たり、蒸したり、発酵させたり料理をする。

料理は、自然界に存在する食材に手を加えることだ。自然を文化に統合する営み、自然を加工する行為ともいえるきわめて文化的で人間的な行為といえる。

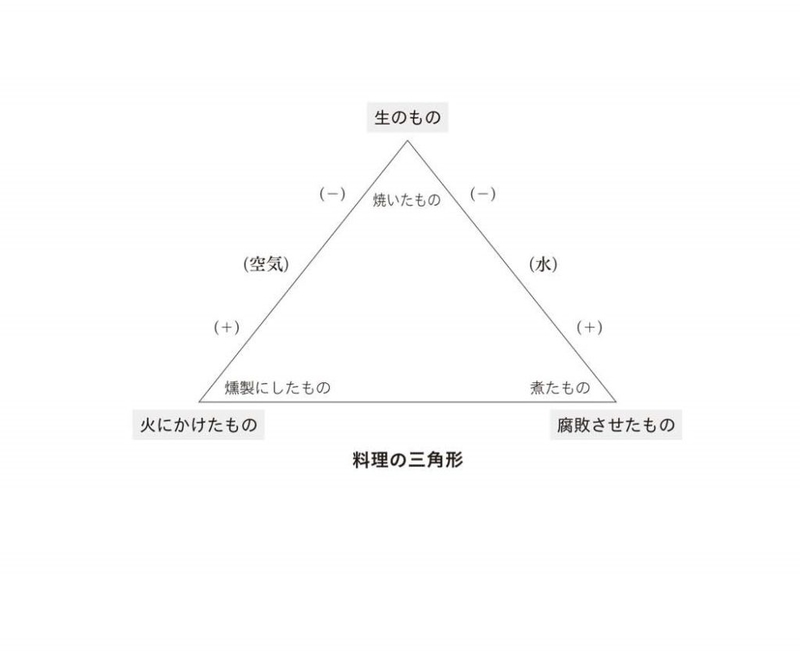

料理の三角形

著書では料理の分類について、レヴィーストロースの料理の三角形をもちいて解説される。これがとても興味深い。

レヴィーストロースは20世紀の思想家で、料理の三角形とは以下のようなものだ。

檜垣 立哉 (著)から抜粋

この三角形ではシンプルに、頂点の「生のもの」と対立する形で、「火にかけたもの」「腐敗させたもの」があるとされている。生ものは、自然側のもので、下の「火にかけたもの」「腐敗させたもの」は空気や水を加えて料理すること、つまり文化的なものとされる。

腐敗こそが文化なのか?

ここで著者は「腐敗こそ文化だ」と語る。

その理由として、

- 腐敗は時間をかけたコントロールが必要(数日、数年の発酵が必要になるなど)

- 毒を食うことでもある(腐ったものである)

- 焼くことに比べて複雑である

といった意見を述べている。

たしかに焼くことに比べると腐敗という調理は時間がかかる。それは本質的に腐らせることであり、一歩間違えれば害になる。あえて食材を腐らせて食べるというのは、調理法のなかでも複雑な営みで、文化を持った人間にしかなし得ない技だ。そういった意味では「腐敗こそ文化だ」というのは納得できる。

食文化は自然の制約をうける

一章の最後では、「食は文化的なものだけではない」と論じられる。なぜならかならず自然の制約をうけるからだ。

食・料理は、かならず自然の食材を使って行うものだ。だからこそ、国や地域によって、食文化に差異が生まれる。

たとえば、日本は水が多く、米の栽培に適した土地だった。だから米を中心として食文化ができあがった。酒も菓子も全部米に依拠している。

一方で、ヨーロッパは小麦粉を栽培するのに適した土地だ。だからパンやパスタといったものが主食となった。他にも南米ではトウモロコシが、アフリカではイモ類といったものが主食になっている。

これらの食文化の違いは、自然の条件によって規定されたものだ。つまり料理がいかに文化的なものであったとしても、それは自然の条件によって規定されたものに過ぎない。

人間の文化はたしかに、どんな文化であれ自然を土台にしてなりたっている。食や料理といった根源的なものであればなおさらだろう。

カニバリズムのタブー(第二章から第三章)

続く二章から三章で論じられるのは主にカニバリズム・人食についてだ。

人食に関する法律は存在しない

カニバリズムはタブーとされている。一方で、カニバリズムを罰する法律はない。(死体損壊罪などでしか罪を問えない)。

たとえば1944年におきた通称「ひかりごけ事件」では、知床で難破した日本陸軍の船で、極限状態におかれた船長が、遺体となった乗組員を食べて生き延びた。ここで船長が問われた罪は、死体損壊罪だ。

前述の通り、人を食べることに関しては、法律の規定がないのだ。

なぜ人食に関する法律の規定がないのか? それは最大のタブーであるがゆえに、法律や言語の枠組みで語ることが、人間にとっては危険であるからだという。

つまり、カニバリズムについて明文化することは、自分が食べられる存在であることを露呈させてしまうからだ、と論じる。

「人を食ってはいけない」と明文化することは、自分が食べられる可能性があるということを自覚化させる。だから法律や文化では語られない、そういったものの外側にあるのだ。

人間は食べる側でもあり、食べられる側でもある

しかしわれわれ人間は、食べるもの・食べられるもののグレーゾーンのなかにいる存在である。食べる側である同時に、常に食べられる存在でもある、というのだ。

これについて宮沢賢治の数々の物語を例にとって解説される。印象的なのは「注文の多い料理店」という物語だ。

この物語では、遊びで狩りをする紳士2人が山奥にあるレストランに入る。入ると店側から「服を着替えろ」「体にクリームを塗れ「体に塩をよく擦り込め」などのあれこれ注文をうけるわけだが、実は入店した紳士2人がレストランの材料であった、という話だ。

「注文の多い料理店」はその物語をYoutubeでも閲覧できるのでぜひ探してほしい。

この物語で語られるのは、自分が狩る側だと思っていた人間が、反転して食べられる側になってしまう、ということだ。

われわれいつも食べる側であり、自分が食べられることなんて考えもしない。しかしながら、人間だって動物の一員であることには変わりない。われわれは、サバンナで力尽きれば肉食獣や虫の餌になる。

過激なヴィーガニズムのなかには、動物を飼育し、殺し食べることはいかがなものかという人がいる。その根底には、人間が食物連鎖の頂点であり、常に食べる側であるという意識があるのだろう。

まったくの傲慢だ。人間が頂点などというのは身勝手だ。人間だって死んだら食われる。いや、死ななくてもウイルスや菌などの餌食になることはいつだってある。

この二章で語られるカニバリズム、人間は食べられる側でもある、という主張は正しいし、それを意識しておくべきだろう。

生き物を食べることは、広義のカニバリズムではないか?

また二章、三章では、動物を食べることも実はカニバリズムなのではないか、と論じられる。

人間はいつも自分と動物を区別するが、もし動物が同じ言語をしゃべり、同じように思考するとしたら、人間が動物を食べるように、動物も人間も食べることになる。

それはつまり、人間も動物の一種であり同族である。その意味では、動物を食べることはカニバリズムであるともいえる。

食べることは教えられるのか? ペットは食べられない(第四章書評)

続く第四章で論じられるのは、食べることと教育についてだ。

名前をつけた豚は食べられない

ここで話題になるのは「豚のPちゃん」という実際にあった話である。

「豚のPちゃん」とは、ある小学校あるクラスで実際に行われた授業の話だ。「いのちの授業」という名目で、小学4年生から豚を飼育し、卒業のときにその豚を食べる計画を立てた。飼育と食を通して命の授業をしようとしたわけだ。

クラスで飼育する豚に「Pちゃん」という名前をつけたことから「豚のPちゃん」という名前になった。

しかし卒業の日を迎えたとき、豚のPちゃんを食べるという当初の目的は目の前から消えていた。つまり、3年飼育してきた豚を食べるなんて到底できないという気持ちに、クラスの全員と教師もなったのだ。結局、Pちゃんは食肉加工業者に引き取ってもらうことになった。

当初の目的であった命の教育は失敗した。この教育に関して、様々な批判があった。

- 自分が食べているものを見せるなら鳥のような短期間で成長する動物でもよかったのではないか?

- 植物であってもいいのではないか? なぜ豚なのか?

- 名前をつけた時点で、それはペット的なものになり食べ物として見られなくなる。食べられないのは当たり前のではないか?

そんな批判だ。

食べられることを意識しただけでも一定の成果はあったのではないか

一方でこの教育に果敢に取り組んだことは、教育としては一定の意義がある、と論じられる。

当初の目的は達成できなかったにしても、パック詰めの豚肉ではなく、Pちゃんという固有の名を持った動物を食べるというショッキングな事実に一瞬でも向き合ったことは、他の教育ではなせない大きな意義があったのではないか。

自分も食べられる側になりうるということを一瞬でも意識させられることができたのだから、ある一定の意義はあったのではないか、というのだ。

たしかにそのとおりで、サバンナの弱肉強食の世界をみせられても、ゾンビ映画をみては、われわれのほとんどは自分が食べられる存在であることを意識することはない。あくまで動物の頂点であるとたかをくくっている。

しかしPちゃんの教育で、自分が食べられる存在であることを意識できたのは、大きな収穫であることは間違いないだろう。

正しく無責任であること

またここでは責任についても論じられる。

当初の目的であったPちゃんを食べないで、食肉加工業者に引き取ってもらうことは無責任だ。

しかしそれでいいという。いやむしろそれが人間のあり方だという。

食べることは生き物を殺すことである。それに対して毎回責任を取っていたら平穏な生活などできない。Pちゃんの例でいうなら、Pちゃんを殺して食べるという責任を負うことからうける傷は大きく、そんなことをしていては平穏に生きることはできない。

人間として平穏に生きるためには、そういった無責任な振る舞いは、ある意味仕方がないことであり、そうするしかない。そう論じているのだ。

肉や魚、われわれは毎日のように生き物を食べているが、その生命の一つ一つを考えることはない。われわれはたしかに無責任だ。しかしそうでなければ、まともに生きていくことはできない。

ここで論じられている内容はたしかに納得できる。

なぜ日本のイルカ漁は批判されたのか?(第五章)

続く第五章では、「ザ・コーブ」というドキュメンタリー映画を引き合いにして、動物を殺すことが論じられる。

「ザ・コーブ」は、和歌山県の太地町で行われているイルカ追い込み漁を、批判的に描いたドキュメンタリー映画だ。

この映画におけるイルカ漁に対する批判は、どれも論理破綻しているという。たとえば「動物の多様性を損なう」「漁の方法が残忍」「イルカの数が減っている」「イルカは頭がいい」などの論でイルカ漁に反対しているのだ。しかしそれらは論理破綻している。

一方で、このドキュメンタリーの作者であるオリバーは、自信が論理破綻していることを自覚しているのではないかと論じる。論理などどうでもよく、結局作者のオリバーが、イルカ漁に反対するのは、イルカが好きだからではなのか。それは先の豚の「Pちゃん」を目の前で殺せなくなった小学生と同じように。

オリバーはもともとイルカショーのスタッフだったが、イルカが経済的な見世物にされることに嫌気がさしていた。本人いわく、イルカを自殺に追い込んでしまった、というのだ(イルカが自殺できるかはわからない)。そんな自責の念から、イルカを守りたかったのではないか、と推察している。

ザ・コーブにしても、シー・シェパードにしても彼らは論理破綻しているし、日本人の側からすれば、本当に迷惑な話だ。しかしこの章で論じられているように、彼ら・彼女らにとってイルカ・クジラが、同族的であるとするならば、つまり先のPちゃん的な存在であるとするならば、たしかにそれを食うことに反発を覚えるだろう。

中国の一部の地域では、犬を食べる文化が存在したという。犬をペットにする我々は批判する。野蛮だと思うだろう。

しかしぼくらは同時に牛や豚、馬を食べる。それらが良くて犬がだめというのはおかしい。まったく身勝手な考え方だ。

ザ・コーブでイルカ漁に反対する主張もこれと同じだろう。彼ら・彼女にとってイルカは同族なのだ。だからそれを食うことには、反発を覚えるのだろう。

人間は毒を食う(第六章)

第六章では一転して、人間が食べるものについて語られる。

主題は「人間は毒を食う」だ。

たとえば人間は発酵という調理法をもちいる。発酵とは、食材を腐らせることだ。腐ったものを食べるなど、人間くらいだ。これは人間が本能的にカニバリズムを避けていることと通じるのではないかと論じられる。

人間はカニバリズムを避ける。カニバリズムとは同族を食べることだ。それはつまり、同質のものを食べることに関してはどうしようもない嫌悪を抱くからだ。

では何なら嫌悪がなく食べられるのか? それは異質なものだ。異質なものとは、つまり「毒」となりえるものである、そう論じられている。

たしかに人間は料理することによって、食材の姿をわからないものにしてきた。それは文明が発達するにつれて極まっており、現在は食材のもとの姿などまったくわからない。それはつまり、動植物を食べることに対して、忌避を感じないようにするためなのかもしれない。

断食・拒食について(最終章)

最後の章で論じられるのは、断食と拒食についてだ。

先に食べることとは異質なものを受け入れることだと論じた。その意味でいうなら、食べないこと(断食)は、異物を完全に捨てさろうという行為である。

断食や拒食は、人間だけができることだ。他の動物は腹が減ったら食う。食えるものがあって腹が減っているのに食べないなどということは他の動物はしない。

断食、拒食は人間的なことだ。しかしこの人間的なことを突き詰めると(断食を突き詰めると)人間は死ぬ。そこで露呈するのは、食べないと結局は死ぬという、きわめて動物的な側面だ。

人間は食べないという選択ができる。しかし食べないと死ぬ。人間化を突き詰めると動物化するという、大逆転に陥るのだ。

はっとさせられることだ。現代人はどんどん食べることを避けるようになっている。しかし人間は、結局は動物の一種なので、食べなければ死ぬ。食べることはやはり動物を殺すことだ。人間を突き詰めて死ぬか、人間と動物のグレーゾーンを行き来して生きるか。その選択に迫られるのだ。