【池袋】オーストラリア発【BYRON BAY coffee】でフラットホワイトとスコーンを食べてみた

池袋サンシャインの3階にある「BYRON BAY coffee(バイロンベイコーヒー)」を訪問して、チョコチップスコーンとフラットホワイトをいただいてきました。 オーストラリア発のカフェ【BYRON BAY coffee】 バイロンベイコーヒーは、オーストラリアの地名「バ...

『果てしなきスカーレット』を観た感想|マーベル『ロキ』との共通点も

細田守監督作品『果てしなきスカーレット』を観てきたのでその感想を紹介します。文中、ネタバレを多分に含むみます。 「死者の世界」はマーベル『ロキ』の虚無空間? 『果てしなきスカーレット』の主な舞台である「死者の世界」は、マーベル作品の『ロキ...

新宿【ルミネフォーハノイ屋台33】のハニーチキンバインミーを実食レビュー

新宿のルミネエストにある「フォーハノイ屋台33」というベトナム料理レストランで食べたバインミーを紹介します。 東京のベトナム料理屋チェーン店 「フォーハノイ屋台33」は東京の南阿佐ヶ谷や北千住などに出店しているベトナム料理レストランです。 今回...

池袋でおいしいバインミーが食べられる【バインミーシンチャオ】を訪問してみた!バインミーを食べた感想やお店の様子を紹介!

池袋駅の東口から徒歩5分ほど、サンシャイン通りからほど近い場所にあるバインミーとフォーのお店「バインミーシンチャオ」を訪問してみました。 バインミーシンチャオは都内に約10店舗を出店しているバインミーのチェーン店です。バインミーを売るお店と...

渋谷で人気のベトナム料理屋「バインミースターシブヤ」を訪問!グリルチキンのバインミーを食べてみた!お店の様子やメニューを解説!

渋谷駅から徒歩3分ほど、渋谷ストリームの2階にあるバインミーを中心とするベトナム料理屋の「BANH MI STAR SHIBUYA by Nha Viet Nam (バインミースターシブヤ byニャーヴェトナム)」を訪問して、バインミーを食べてみました。 バインミースターシブヤは...

チェーン店のカフェラテはどこがおいしいのか?チェーンカフェ【全16店】のカフェラテを飲み比べしてみた

スタバやタリーズ、ドトールなど大手チェーンカフェのカフェラテを飲み比べてみました。今回はマクドナルドやフレッシュネスバーガーなどのカフェとしても利用できるハンバーガーチェーンのカフェラテも飲み比べています。また各店のカフェラテを飲んだ感...

渋谷【アバウトライフコーヒーブリュワーズ渋谷一丁目店】のカフェラテを飲んでみた

渋谷駅から徒歩10分ほど、宮下パークからほど近い場所にあるカフェ「アバウトライフコーヒーブリュワーズ(ABOUT LIFE COFFEE BREWERS)」の渋谷一丁目店でカフェラテをいただきました。 「all day place shibuya」というホテルの1階にあるカフェです。以...

阿佐ヶ谷にオープン!欧州No.1のカフェ「コスタコーヒー」を訪問!フラットホワイトとサンドイッチを食べてみた

東京杉並区の阿佐ヶ谷に2024年9月6日にオープンした「コスタコーヒー(COSTA COFFEE)」のカフェで、看板メニューであるフラットホワイトというドリンクとサンドイッチを食べてみました。お店の特徴と食べた感想を紹介します。 「コスタコーヒー(COSTA CO...

フライドポテトが入った豪快なサンドイッチ!セガフレード・ザネッティの「ピッツァサンド ポモドーロ・カリー」を食べてみた

イタリア発の、何やなら読み方が分からないカフェ「Segafredo Zanetti Espresso(セガフレード・ザネッティエスプレッソ)」からやや豪華な印象のサンドイッチが発売されていたので、食べてみました。 今回食べたのは「ピッツァサンド ポモドーロ・カリー...

新宿御苑駅からすぐ、ミャンマーコーヒーが飲める【アウンコーヒー】でバスクチーズケーキとピザトーストを食べてみた

新宿御苑駅から徒歩3分ほどの場所にあるアウンコーヒー(aung coffee)を訪問してみました。 アウンコーヒーについて アウンコーヒーは新宿御苑と牛込柳町の2ヶ所に出店しているカフェです。一見普通のおしゃれなカフェなのですが、ミャンマーのスペシャリ...

雲を食べる!マンダリンオリエンタルグルメショップの雲みたいなケーキとクロックムッシュを食べてみた

日本橋にある5つ星ホテルのマンダリンオリエンタルの1階には、「ザマンダリンオリエンタルグルメショップ」という、宿泊者ではなくても手軽に利用できるグルメショップがあります。今回はこちらでいただいたクロックムッシュと雲みたいなケーキを紹介しま...

麻布台ヒルズのエシレバターの焼き菓子屋で30cmのビッグクロワッサンを食べてみた

麻布台ヒルズにあるビエノワズリーや焼き菓子の専門店の「エシレ・ラトリエ デュ ブール」。麻布台ヒルズの店舗限定で販売されている、ビッグサイズのクロワッサンを購入してみした。 エシレバターを使った焼き菓子の専門店「エシレ・ラトリエ デュ ブール...

シロノワールみたいなスイーツが食べられるお店のまとめとシロノワールについて

温かいデニッシュの上に冷たいソフトクリームをのせ、その上にさらにはちみつをトッピングしたコメダ珈琲店の看板メニュー「シロノワール」。この温かいデニッシュ系のパンの上に、アイスクリームをのせるメニューは、コメダ以外のカフェやファミレスでも...

ソフトクリームの豪華トッピングも!ベローチェの新作スイーツ「とろうま贅沢プリン」を食べてみた

2024年3月頃に、全国チェーンカフェの「カフェ・ベローチェ」のスイーツメニューに新たに追加された「とろうま贅沢プリン」を食べてみました。 店内でのみ食べられるスイーツで、値段は480円です。 コーヒーゼリーの隣で、コーヒーゼリーのように冷蔵ケー...

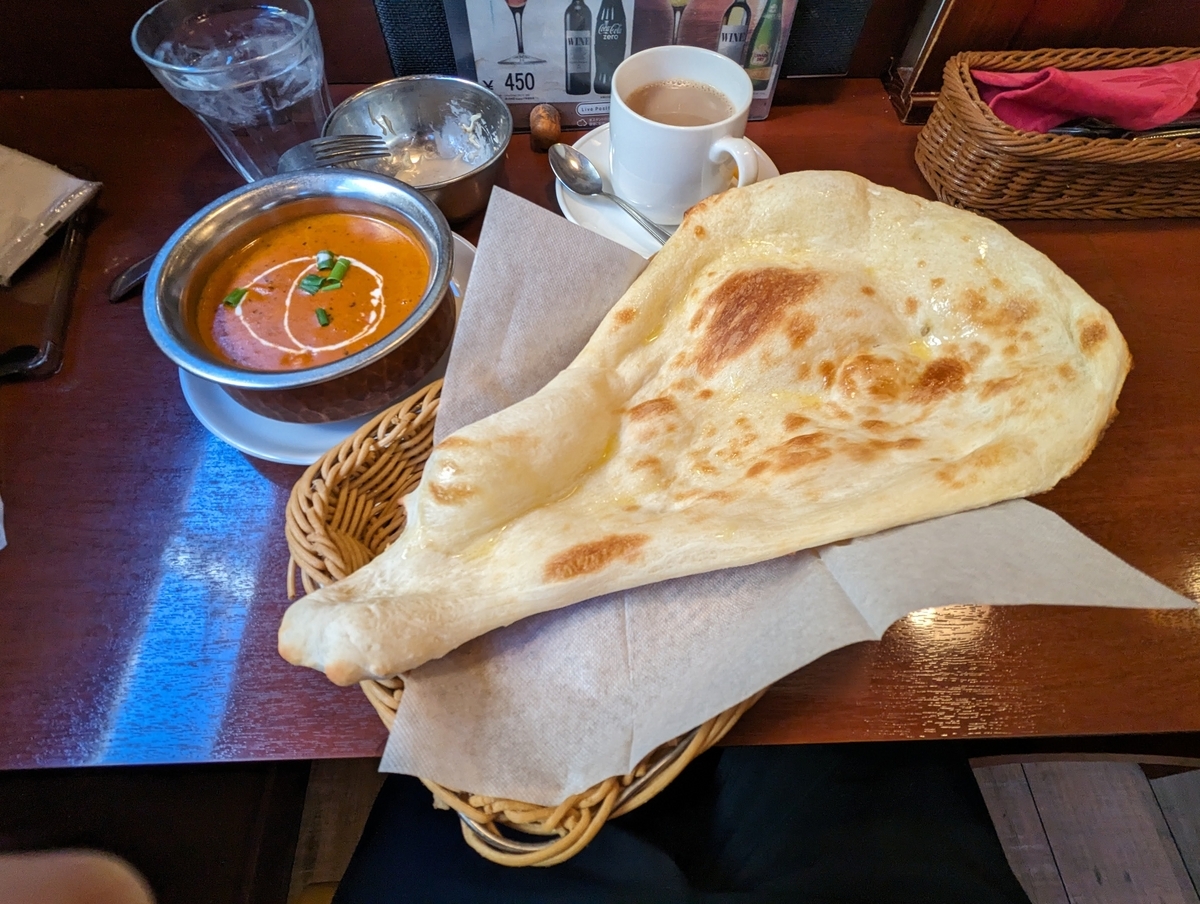

バターチキンカレー10軒食べ比べ!どこで食べても同じかを確かめてみた

「バターチキンカレーって、どこでも食べても同じような気がする」 バターチキンカレーがあるような街のインド・ネパール料理屋の多くは、チェーン店ではないので「どこでも食べても同じ」ということはないはずです。しかし食べる頻度が数ヶ月に一度程度な...

【高円寺】インド料理屋「ルーミー」でナンとバターチキンカレーのランチメニューを実食!他とは違う個性的なバターチキンカレーだった

高円寺駅から徒歩5分くらいの場所にあるインド料理レストランの「ルーミー(Rumi)」でナンとバターチキンカレーを食べてみました。お店の紹介と併せて、食べた感想を紹介します。 お店の外観や場所について ルーミー(Rumi)は高円寺駅から徒歩5分ほどの...

東高円寺からすぐのインド・ネパール料理屋「ミラン」でバターチキンカレーとナンのランチセットを食べてみた

東京メトロ丸ノ内線の東高円寺駅からすぐの場所にあるインド・ネパール料理屋のミラン(MILAN)を訪問してみました。 今回はランチタイムに訪問し、バターチキンカレーとナンをいただきました。 お店の場所、外観について ミランは青梅街道と環七通りが...

【高円寺】ナンとカレーのお店「ニュー高円寺インディア」でバターチキンカレーとナンを食べてみた

東京都杉並区、高円寺駅から徒歩3分ほどの場所にある「ニュー高円寺インディア」で、バターチキンカレーとナンを食べてみました。 「ニュー高円寺インディア」はいわゆるインドとネパールの国旗を店頭にかかげ、ナンやカレー、タンドリーチキンをはじめと...

西友のオリジナルブランドから販売されているレトルトカレー「マッサマンカレー」と一部店舗で販売されている「手のばしナン」を食べてみた

スーパーの「西友(SEIYU)」で販売されているレトルトカレーの「カシューナッツ香るマッサマンカレー」を食べてみました。 西友のオリジナルブランドから販売されているレトルトカレー このマッサマンカレーは西友のオリジナルブランドである「みなさまの...

練馬駅すぐの南インド料理屋「ケララバワン」のインドチャーハン的なメニュー「キーマプラウ」を食べた感想

練前駅から徒歩3分ほどの場所にある南インド料理屋「ケララバワン」でキーマプラウ(keema pulav)」という、インドっぽい料理を食べてみたので、その感想を紹介します。 練馬駅からすぐの南インド料理屋「ケララバワン」 まず、ケララバワンは東京練馬区の...

-1.jpg)

-7-scaled.jpg)